Psychoanalytikerinnen in Osteuropa

Geschichte

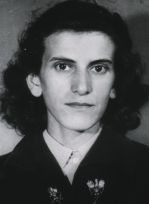

Franziska Baumgarten (1883-1970)

Die Psychologin Franziska (Franciszka) Baumgarten wurde im russisch-polnischen Lodz als Tochter eines jüdischen Textilfabrikanten geboren. Bekannt vor allem als Pionierin der Psychotechnik, war sie eine der ersten, die in Polen die Lehre Freuds einführte, obwohl sie vermutlich keine psychoanalytische Ausbildung hatte. Sie begann 1905 in Krakau ein Studium der Literatur, Philosophie und Psychologie, zog dann ein Jahr später nach Paris, um bis 1907 Philosophie, Physik und Chemie zu studieren. Anschließend ging sie nach Zürich und promovierte dort 1910/1911 über Die Erkenntnislehre von Maine de Biran. Noch im gleichen Jahr belegte sie bei Oswald Külpe in Bonn eine Einführung in die Experimentalpsychologie, wechselte 1911 nach Berlin und wurde eine Schülerin von Hugo Münsterberg, dem Begründer der Psychotechnik.

Von 1911 bis 1914 lebte Franziska Baumgarten wieder in Lodz und hielt Vorträge über Psychotechnik und Psychoanalyse. 1912 erschien in der Zeitschrift Neurologia Polska ein umfangreicher Aufsatz von ihr über Sigmund Freuds Traumdeutung. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs zog sie nach Berlin und verbrachte dort von 1914 bis 1924 ihre wissenschaftlich produktivste Phase. Sie beteiligte sich unter anderem an Berufseignungsuntersuchungen und war bis 1924 Mitglied der Kommission zur Prüfung besonders begabter Berliner Gemeindeschüler. Ihre Beiträge zur Angewandten Psychologie waren durch Édouard Claparède beeinflusst, dem Gründer des Cercle psychanalytique Genevois und der Internationalen Psychotechnischen Vereinigung, deren Vorstand Franziska Baumgarten ab 1922 angehörte.

1924 zog sie in die Schweiz und heiratete den Kinderpsychiater Moritz Tramer (1882-1963), Direktor der Kantonalen Heil- und Pflegeanstalt Rosegg in Solothurn. 1929 wurde sie von der philosophisch-historischen Fakultät in Bern habilitiert und hielt dort von 1930 bis zu ihrer Emeritierung 1954 Vorlesungen über Psychotechnik und arbeitspsychologische Themen. Sie erstellte mehrere Persönlichkeitstests, darunter einen Sprüchetest zur Feststellung der Arbeitsgesinnung. Zu ihren wichtigsten Publikationen zählen das Standardwerk Die Berufseignungsprüfungen (1928) und Die Psychologie der Menschenbehandlung im Betrieb (1930).

Trotz progressiver Schwerhörigkeit und einem Augenleiden war Franziska Baumgarten-Tramer bis kurz vor ihrem Tod aktiv. Sie starb verarmt in einem Spital in Bern. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- Die Erkenntnislehre von Maine de Biran. Eine historische Studie. Diss. Zürich 1910/11; Krakau 1911

- Teoria snu Freuda [Die Traumtheorie Freuds]. Neurologia Polska 2, 1912, 1013-1062

- Die Lüge bei Kindern und Jugendlichen. Ergebnis einer Umfrage in den polnischen Schulen von Lodz. Leipzig 1917

- Die psycho-analytische Bewegung. Praktische Psychologie 1, 1920, 185-193

- Arbeitswissenschaft und Psychotechnik in Russland. München u. a. 1924

- Die Berufseignung der Völker. Leipzig 1927

- Die Berufseignungsprüfungen. Theorie und Praxis. München 1928

- Wunderkinder. Psychologische Untersuchngen. Leipzig 1930

- Die Psychologie der Menschenbehandlung im Betrieb. In F. Giese (Hg.): Handbuch der Arbeitswissenschaft, Bd. V, Teil 3. Halle 1930, 1-78

- Soziale Seiten der Psychotechnik. Jena 1931

- Die Arbeit des Menschen. Burgdorf 1940

- Die Charakterprüfung der Berufsanwärter. Zürich 1941

- Die Psychologie im kaufmännischen Berufe. Zürich 1943

- Beratung in Lebenskonflikten. Zürich 1943

- Demokratie und Charakter. Zürich 1944

- Das Heldentum der Akademikerinnen im Kriege. Burgdorf 1950

- A proverb test for attitude measurement. Personnel Psychology 5 (4), 1952, 249-375

- Die evokativen Tests, insbesondere der Sprüchetest. In E. Stern und F. Baumgarten-Tramer: Die Tests in der klinischen Psychologie. Zürich 1954

- Die Regulierungskräfte im Seelenleben. München 1954

- Seelische Not und Vorurteil. Einblick in verworrene menschliche Beziehungen. Freiburg 1961

- Zur Geschichte der angewandten Psychologie in der Schweiz. Münsingen 1961

- Janusz Korczak - der polnische Pestalozzi. Düsseldorf 1965

- LITERATUR + LINKS

- Daub, Edelgard: Franziska Baumgarten. Eine Frau zwischen akademischer und praktischer Psychologie. Frankfurt/M. 1996

- Dybel, Pawel: Unterbrochene Wege. Zur Geschichte der Psychoanalyse in Polen. Psyche 53 (11), 1999, 1160-1187

- Historisches Lexikon der Schweiz (28.1.2021)

- Walter-Busch, Emil: Streitbare Pionierin der angewandten Psychologie in der Schweiz: Franziska Baumgarten. In ders.: Faktor Mensch. Formen angewandter Sozialforschung der Wirtschaft in Europa und den USA, 1890- 1950. Konstanz 2006, 292-298

- Whonamedit? (30.3.2012)

- Wikipedia: deutsch; englisch (16.4.2025)

- FOTO: Verwaiste Fotografie aus dem Nachlass Franziska Baumgarten, Schweizerisches Literaturarchiv Bern

Maja Beck-Dvoržak (1919-1996)

Maja Beck-Dvoržak gilt als die Begründerin der Kinderpsychiatrie in Kroatien. Sie wurde in Sisak in Kroatien geboren und schloss 1947 ihr Medizinstudium in Zagreb ab. Anschließend spezialisierte sie sich als Nervenärztin und Kinderpsychiaterin in Zagreb und Paris. 1961 promovierte sie in Zagreb mit einer Dissertation über Charakterveränderungen epileptischer Kinder. 1965 habilitierte sie sich und war bis zu ihrer Emeritierung im Jahr 1977 Professorin für Medizinische Psychologie im Department für Psychiatrie mit Medizinischer Psychologie und Psychohygiene [Katedre za psihijatriju s medicinskom psihologijom i mentalnom higijenom] der Universität Zagreb.

Maja Beck-Dvoržak war außerdem an der Neurologisch-Psychiatrischen Klinik der Universität Zagreb tätig, wo sie seit 1954 in dem von Stjepan Betlheim gegründeten Department für Psychotherapie lehrte [Psihoterapijski odjel Neuropsihijatrijske klinike]. Betlheim war ein Pionier der Psychoanalyse in Kroatien, und Maja Beck-Dvoržak zählte wie Duška Blažević, Neda Bućan und Eugenija Cividini-Stranić zu seinen engsten Mitarbeiter:innen. Bei ihm erhielt sie ihre psychoanalytische Ausbildung und vertrat danach einen psychoanalytischen Ansatz in der Kinderpsychiatrie.

1957 gründete sie in der Neurologisch-Psychiatrischen Klinik die Abteilung für Kinderpsychiatrie und Psychotherapie und die erste psychiatrisch-psychotherapeutische Poliklinik für Kinder [Odjel za dječju psihijatriju i psihoterapiju]. Sie gehörte auch zum Team des psychoanalytisch orientierten Zentrum für Psychische Gesundheit in Zagreb, das 1969 aus dem Department für Psychotherapie hervorgegangen war. Dort leitete sie die Abteilung für Kinder-und Jugendpsychiatrie [Psihijatrijskog odjela za djecu i omladinu u Centru za mentalno zdravlje]. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- La Salpetriere. Pismo iz Pariza [Ein Brief aus Paris]. Neuropsihijatrija 3 (3-4), 1955, 261-263

- Child psychiatry in Paris. Neuropsihijatrija 6 (1-4), 1958, 233–239 [Dječja psihijatrija u Parizu. Psihoterapija 20 (2), 1990, 135-142]

- Dječja psihijatrija [Kinderpsychiatrie]. In R. Lopašić, S. Betlheim und S. Dogan (Hg.): Psihijatrija. Belgrad; Zagreb 1959, 303-330

- Udio utjecaja okoline na promjene karaktera epileptične djece [Der Einfluss der Umwelt auf Veränderungen im Charakter epileptischer Kinder]. Med. Diss. Zagreb 1961

- Einem vierjährigen Mädchen stirbt die Großmutter. In G. Biermann (Hg.): Handbuch der Kinderpsychotherapie, Bd. IV. München 1981 [Četverogodišnjoj djevojčici iznenada umire baka. Psihoterapija 20 (2), 1990, 131-134]

- Medicinska psihologija djeteta [Medizinische Kinderpsychologie]. In D. Mardešić (Hg.): Pedijatrija. Zagreb 1984

- (mit Stjepan Betlheim, Duška Blažević und Neda Bućan) Neuroze i njihovo liječenje [Neurosen und ihre Behandlung]. Belgrad; Zagreb 1963

- (und Neda Bućan) In memoriam Dr Stjepan Betlheim (1898-1970). Liječnički Vjesnik 93 (3), 1971, 395–396

- (und Milica Vlatkovic-Prpic) Deutungen in der analytisch orientierten Spieltherapie. In G. Biermann (Hg.) : Handbuch der Kinderpsychotherapie. Ergänzungsband. München 1976

- (mit Duška Blažević und Eugenija Cividini-Stranić) Medicinska psihologija [Medizinische Psychologie]. Zagreb 1979

- (mit Dragan Pavelić, Duška Blažević und Eugenija Cividini-Stranić) Psihodinamski pristup neurotskom karakteru [Psychodynamische Annäherung an den neurotischen Charakter]. Zagreb 1980

- LITERATUR + LINKS

- Cividini-Stranić, Eugenija, et al.: La psicoanalisi in Jugoslavia. In A. M. Accerboni (Hg.): La Cultura psicoanalitica. Atti di Convegno Trieste 5-8 dicembre 1985. Pordenone 1987, 49-60

- Savelli, Mat: The Peculiar Prosperity of Psychoanalysis in Socialist Yugoslavia. The Slavonic and East European Review 91 (2), 2013, 262-288

- Švab, Mladen: Beck-Dvoržak, Maja. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024 (6.9.2024)

- Socijalna psihijatrija 50 (2), 2022 (14.7.2023)

- Vincent, Michel: Yougoslavie (ex-). In Dictionnaire international de la psychanalyse (2002). Hg. von A. de Mijolla. Paris 2005, 1923-1925 [International Dictionary of Psychoanalysis. Detroit u. a. 2005, 1884-1885]

Marie Benová geb. Mrázková (1908-1987)

Die tschechische Psychologin und Psychoanalytikerin Marie Benová studierte in Prag Philosophie und Psychologie und wurde zum Dr. phil. promoviert. Nach ihrem Studium absolvierte sie in den 1930er Jahren eine Ausbildung zur Psychoanalytikerin bei der Prager Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft. Ihre Lehranalyse begann sie bei Emanuel Windholz und setzte sie bei Jan Frank und Steff Bornstein fort. Ihre Supervisoren waren Ladislav Haas, Otakar Kučera und Theodor Dosužkov.

Nach dem Krieg gründete Dosužkov 1946 in Prag die Gesellschaft für das Studium der Psychoanalyse. Marie Benová, die an der Karls-Universität Pädagogik lehrte, gehörte zu den wenigen weiblichen Mitglieder dieser von der IPA anerkannten Studiengruppe, die sich 1952, vier Jahre nach der kommunistischen Machtergreifung, wieder auflöste. Da die Psychoanalyse in der ČSSR als bürgerlich-dekadent geächtet war, setzten die verbliebenen Mitglieder der Gruppe die psychoanalytische Ausbildung in privatem Rahmen fort. Bénovas 1967 gehaltene öffentliche Vorlesung über psychoanalytische Ideen zur Kinderentwicklung wurde in dem Sammelband Prager Vorlesungen über Psychoanalyse, Teil I veröffentlicht, dessen gesamte Auflage vernichtet wurde.

Zu den drei von der IPA anerkannten Lehranalytikern Dosužkov, Kučera und Haas kam in den 1970er Jahren Marie Benová hinzu, die 1978 Direktmitglied der IPA wurde. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 bildeten Dosužkov, Kučera, Marie Benová, Pavel Tautermann, Alena Žižková und Zdeněk Mrazek inoffiziell die nächste Generation von Analytikern aus, die Anfang der 1980er Jahre den Grundstein für die Česká Psychoanalytická Spolecnost legten.

Marie Benová war mit dem Neuropathologen und Arbeitsphysiologen Eduard Bena (1899-1976) verheiratet und hatte mit ihm drei Kinder. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- K psychologii pohádky [Die Psychologie der Märchen]. In J. Červenka (Hg.): Sborník statí a článků o pohádkách. Prag 1960, 227-241

- Kinderentwicklung im Sinne der Psychoanalyse (Tschechisch). In J. Cvekl et al. (Hg.): Pražské přednášky o psychoanalýze. Díl I. [Prager Vorlesungen über Psychoanalyse, Teil I]. Prag 1968

- LITERATUR + LINKS

- Borecký, Miroslav: Czech Republic, and Psychoanalysis. In E. Erwin (Hg.): The Freud Encyclopedia. Theory, Therapy, and Culture. New York; London 2002, 136-138

- Čermáková, Halina: Vzpomínky na psychoanalýzu v době totality. Rev psychoanal Psychoter 18 (2), 2016, 99-106

- Fischer, Eugenia: Czechoslovakia. In P. Kutter (Hg.): Psychoanalysis International, Bd. 1. Stuttgart-Bad Cannstatt 1992, 34-49

- Jakubu, Jirí: Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Zdenek Mrázek, Hana Junová und das Phänomen Lobec - Horní Palata. Luzifer-Amor 35 (70), 2022, 119–144

- Junek, Petr: K etice psychoanalytické techniky (1996). Ceská psychoanalytická spolecnost (7.5.2024)

- MyHeritage: Marie Benová (geb. Mrázková) 13.1.1908-28.9.1987 (10.5.2024)

- Šebek, Michael: Psychoanalysis in Czechoslovakia. Psychoanal Rev 80, 1993, 433-439

- Svobodný, Petr: Bena Eduard 16.5.1899-11.4.1976. Biografický slovník (10.5.2024)

Berta Bers geb. Weinberg (1889-1976)

Berta (Bertha) Basja Bers (auch Bērs, Bērzs, Berz) wurde als Tochter des Rabbiners Lipman Yontef Vaynberg (Weinberg) in Riga geboren, das damals zum Russischen Reich gehörte. Bertha Weinberg besuchte bis 1906 ein privates Mädchengymnasium in Riga und ging dann zum Studium nach Charkow. 1909 wechselte sie nach St. Petersburg und studierte dort an der historisch-philologischen Abteilung des Bestuzhevski Kursi, das war das Frauencollege der Petersburger Universität.

Sie heiratete den Bergbauingenieur Isaac Bers (1886-1970) (Īzaks Berss), der am Polytechnischen Institut in St. Petersburg studierte. 1914 wurde ihr Sohn Lipman Bers, später ein bekannter Mathematiker, geboren. Nach Abschluss ihres Studiums kehrte Berta Bers mit ihrer Familie Ende 1918 nach Riga in das inzwischen unabhängige Lettland zurück. Berta und Isaac Bers waren Mitglieder des Bunds, einer jüdischen sozialistischen Organisation, und engagierten sich für eine säkulare Schulbildung für jüdische Kinder. Berta Bers war von 1919 bis 1931 Direktorin der säkularen jiddischsprachigen Grundschule in Riga, während Isaac Bers das angeschlossene Gymnasium leitete. Ihre Ehe wurde 1926 geschieden.

Vermutlich hörte Berta Bers wie Feiga Kramer in den 1920er Jahren die Vorlesungen des Schweizer Pädagogen und Psychoanalytikers Ernst Schneider, der bis 1928 an der Universität Lettland in Riga lehrte. Sie ging 1925/26 nach Berlin, um bei dem Freudomarxisten Otto Fenichel eine psychoanalytische Ausbildung am Berliner Psychoanalytischen Institut zu beginnen, die sie 1931/32 bei Karen Horney fortsetzte. Auch an den Sitzungen der Pädagogischen Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung von Siegfried Bernfeld nahm sie teil. 1932 hielt sie dort ein Referat über einen Fall von Pubertätsliebe, worin sie die Verliebtheit eines fünfzehnjährigen Jungen in seine Lehrerin und die daraus entstehenden pädagogischen Probleme behandelte. Nach Hitlers Machtergreifung ließ sie ihre Fallanalysen von dem nach Oslo und Prag emigrierten Fenichel supervidieren.

Von 1932 bis 1934 unterrichtete Berta Bers an einer Schule für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen. Gemeinsam mit Feiga Kramer versuchte sie in Riga einen psychoanalytischen Zirkel aufzubauen, wobei Fenichel sie während seiner Besuche unterstützte. Ihre Bemühungen waren jedoch nach dem Putsch von Karlis Ulmanis 1934 zum Scheitern verurteilt. Unter seiner Diktatur war die Psychoanalyse verpönt. Alle politischen jüdischen Organisationen wurden verboten und die jiddischsprachigen Schulen geschlossen. Berta Bers wurde vom Schuldienst suspendiert. 1936 hielt sie als Gast der Prager Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft einen Vortrag über die Schwierigkeiten einer Kinderanalyse mit organischen Komplikationen.

Ende der 1930er Jahre heiratete sie den Schauspieler und Filmproduzenten Boris Tumarin (1910-1979) und emigrierte mit ihm 1939 nach New York. Bertha "Basja" Tumarin eröffnete eine psychoanalytische Praxis und lehrte Psychologie am New York Institute for Jewish Research sowie Psychotherapie am Hunter College. Seit 1952 war sie Member-at-large der International Psycho-Analytical Association (IPA). (Artikelanfang)

- VORTRÄGE (Auswahl)

- Pubertätsliebe. Pädagogische Arbeitsgemeinschaft (BPI), 27.5.1932 und 24.6.1932

- Schwierigkeiten einer Kinderanalyse mit organischen Komplikationen. Psychoanalytická skupina v Č.S.R. Prag, 16.4.1936

- LITERATUR + LINKS

- Alnæs, Randolf: Otto Fenichel und Wilhelm Reich in Oslo. Die norwegische Psychoanalyse in der Zwischenkriegszeit. Jb Psychoanal 37, 1996, 206-247

- Brod, Ivar: Bertha Tumarin. Psychoanalyst, educator, public activist. The Latvian Jewish Courier 30 (3), 2016, 10 (6.1.2022)

- Bull Int Psycho-Anal Assn 34, 1953, 87

- Fenichel, Otto: 119 Rundbriefe (1934-1945). Hg. v. E. Mühlleitner und J. Reichmayr. Frankfurt/Main; Basel 1998

- Geni (6.1.2022)

- Keen, Linda, Irwin Kra und Rubí E. Rodríguez (Hg.): Lipman Bers, a Life in Mathematics. American Mathematical Society, Providence 2015

- Kloocke, Ruth, und Elke Mühlleitner: Lehren oder lernen? Siegfried Bernfeld und die "Pädagogische Arbeitsgemeinschaft" am Berliner Psychoanalytischen Institut. Luzifer-Amor 17 (34), 2004, 35-58

- Mühlleitner, Elke: Ich - Fenichel. Das Leben eines Psychoanalytikers im 20. Jahrhundert. Wien 2008

- Schröter, Michael: 129 dokumentierte Ausbildungskandidaten am Berliner Psychoanalytischen Institut 1924-1932. Tabelle. Luzifer-Amor 33 (66), 2020 + pdf (6.1.2022)

- Šuvajevs, Igors: Psihoanalīzes pēdas Latvijā [Spuren der Psychoanalyse in Lettland]. Riga 2012

- Wikipedia: Īzaks Ābrams Berss; Lipman Bers (6.1.2022)

- Zigmunde, Alīda: Der Psychoanalytiker und Pädagoge Ernst Schneider (1878–1957) im Widerstreit der Meinungen seiner Zeitgenossen in Lettland (1920–1928). Humanitārās un Sociālās Zinātnes Nr. 27, 2017, 80-92

- FOTO: New York, U.S. District and Circuit Court Naturalization Records, 1824-1991. National Archives at New York (FamilySearch 15.3.2023)

Duška Blažević (1920-1981)

Die jugoslawische Neuropsychiaterin Duška Blažević wurde in Sarajevo geboren und schloss 1944 in Zagreb ihr Medizinstudium ab. Während der deutschen Besetzung Jugoslawiens war sie im Widerstand aktiv. Nach dem Krieg spezialisierte sie sich von 1947 bis 1951 als Nervenärztin in der Neuropsychiatrischen Klinik der Medizinischen Fakultät der Universität Zagreb. Dort wurde sie 1953 eine enge Mitarbeiterin von Stjepan Betlheim, dem Pionier der Psychoanalyse in Kroatien, in dem von ihm gegründeten Department für Psychotherapie [Psihoterapijski odjel Neuropsihijatrijske klinike]. Im sozialistischen Jugoslawien gab es keine psychoanalytische Vereinigung, und so führte Betlheim als Direktmitglied der IPA in den 1950er und 1960er Jahren Lehranalysen mit seinen engsten Mitarbeiter:innen durch, darunter Maja Beck-Dvoržak, Duška Blažević, Neda Bućan, Eugenija Cividini-Stranić und Eduard Klain.

1962 wurde Duška Blažević außerordentliche, 1969 ordentliche Professorin am Department für Psychotherapie, aus dem 1969 unter ihrer Leitung das Zentrum für psychische Gesundheit [Centar za mentalno zdravlje] hervorging, das eine zentrale Rolle in Theorie und Praxis psychoanalytischer Psychotherapie spielte. Von 1969 bis 1980 Leiterin des Zentrums, setzte Duška Blažević nach Betlheims Tod 1970 dessen Werk fort. Sie führte Analysen mit Kolleg:innen durch, darunter Staniša Nikolić, der die Technik des analytischen Psychodramas in Zagreb einführte. 1971 gründeten Duška Blažević und Eduard Klain die psychoanalytisch orientierte Zeitschrift Psihoterapija, deren Chefredakteurin Blažević bis zu ihrem Tod war.

Duška Blažević-Pepčić war mit dem Journalisten Martin Pepčić (1913-2006) verheiratet, einem langjährigen Redakteur von Radio Zagreb. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- Lijecenje neurotika sa simptomima straha grupnom psihoterapijom [Behandlung von Angstneurosen mit Gruppenpsychotherapie]. Neuropsihijatrija 4 (2), 1956, 99–116

- Specifičnosti završne faze psihoterapije [Besonderheiten der letzten Phase einer Psychotherapie]. Med. Diss. Zagreb 1975

- (und Stjepan Betlheim) Grupna psihoterapija. Neuropsihijatrija 1 (4), 1953, 268–282

- (und Stjepan Betlheim) Über die Übertragungssituation in einer offenen Gruppe psychisch Impotenter. Acta Psychotherapeutica, Psychosomatica et Orthopaedagogica 3 (1), 1955, 3-12

- (mit Stjepan Betlheim et al.) Neuroze i njihovo liječenje [Neurosen und ihre Behandlung]. Belgrad; Zagreb 1963

- (und Vladimir Hudolin) Mentalna higijena i psihijatrija s neurologijom [Psychohygiene und Neuropsychiatrie]. Belgrad; Zagreb 1967

- (mit Eugenija Cividini-Stranić, Eduard Klain, Staniša Nikolić und Neda Bućan) Dinamska psihologija i psihoterapija [Dynamische Psychologie und Psychotherapie]. Zagreb 1975

- (mit Eugenija Cividini-Stranić und Maja Beck-Dvoržak) Medicinska psihologija [Medizinische Psychologie]. Zagreb 1979

- LITERATUR + LINKS

- Billion Graves (22.2.2023)

- Cividini-Stranić, Eugenija: In memoriam prof. dr Duška Blažević. Psihoterapija 11 (2), 1981, 113–114.

- Dugački, Vladimir: Blažević, Duška (1989). In Hrvatski biografski leksikon (17.1.2023)

- Hrvatska enciklopedija (18.4.2025)

- Klain, Eduard: Croatia. In Peter Kutter (Hg.); Psychoanalysis International, Bd. 2. Stuttgart-Bad Cannstatt 1992, 269-276

- Leksikon Hrvatske radiotelevizije: Pepčić, Martin (22.2.2023)

- Savelli, Mat: "Peace and happiness await us". Psychotherapy in Yugoslavia, 1945–85. History of the Human Sciences 31 (4), 2018, 38-57

- Socijalna psihijatrija 50 (2), 2022 (14.7.2023)

- Vincent, Michel: Yougoslavie (ex-). In Dictionnaire international de la psychanalyse (2002). Hg. von A. de Mijolla. Paris 2005, 1923-1925 [International Dictionary of Psychoanalysis. Detroit u. a. 2005, 1884-1885]

- FOTO: Courtesy of the National Library of Medicine (7.3.2023)

Elżbieta Bohomolec

Elżbieta Małgorzata Bohomolec, eine der ersten zertifizierten Psychoanalytikerinnen in Polen, promovierte 1985/86 an der medizinischen Fakultät der Universität Warschau und spezialisierte sich in der Psychiatrie. Sie absolvierte eine Analyse bei dem in Prag ausgebildeten polnischen Psychoanalytiker Michal Lapinski in Warschau und eine Kontrollanalyse in Berlin. 1989, beim IPA-Kongress in Rom, wurde sie wie Katarzyna Walewska Direktmitglied der International Psychoanalytical Association.

Anfang der 1990er Jahre war Elżbieta Bohomolec Mitgründerin und erste Vorsitzende der Polskie Towarzystwo Rozwoju Psychoanalizy (PTRP) [Polnische Gesellschaft für die Entwicklung der Psychoanalyse], die 1997 in die von der IPA anerkannten Polnischen Psychoanalytischen Gesellschaft Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne (PTPa) mündete. Sie ist Lehranalytikerin der PTPa und praktiziert als Psychiaterin in Warschau.

Elżbieta Bohomolec gehört dem International Editorial Board des American Journal of Psychotherapy an und beteiligte sich an der Übersetzung von Erna Furmans Helping young children grow (Jak wspierać dziecko w rozwoju) und Edna O'Shaughnessys Inquiries in Psychoanalysis (Psychoanalityczne dociekania). (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- Proces separacji i indywiduacji. Nowiny Psychologiczne Nr. 5, 1988, 102-109

- Terapia psychoanalityczna głębszych zaburzeń osobowości. In M. Sokolik (Hg.): Problemy współczesnej psychoanalizy. Warschau 1992

- Lęk w myśleniu psychoanalitycznym – wybrane zagadnienia. Postępy Psychiatrii i Neurologii 3 (1), 1994, 19-28

- Pacjent narcystyczny - obrona przed związkiem. Świat Psychoanalizy Nr. 2, 1995, 131-142

- LITERATUR + LINKS

- Diatkine, Gilbert, et al.: L’Europe orientale. In G. Diatkine et al. (Hg.): La Psychanalyse et l'Europe de 1993. Paris 1993, 99-136

- Dybel, Pavel: Die Psychoanalyse - ein gelobtes Land? Zur Kulturgeschichte der psychoanalytischen Bewegung in Polen. Psyche 68 (3), 2014, 216-247

- Groth, Jaroslaw: Eugenia Sokolnicka. A contribution to the history of psychoanalysis in Poland and France. Psychoanal Hist 17, 2015, 59-86

- Medycyna Dydaktya Wychowanie. Kwartalnik Akademii Medycznej w Warszawie 9 (1-4), 1987 (15.5.2024)

- Pawlak, Krzysztof, et al.: Poland. In P. Kutter (Hg.): Psychoanalysis International, Bd. 1. Stuttgart-Bad Cannstatt 1992, 243-250

- Sedlak, Victor, et al.: The development of psychoanalysis in Poland. EPF Bulletin 50, 1997

Lenina Bondarenko (*1937)

Die ukrainische Philosophin und Psychoanalytikerin Lenina Iwanowna Bondarenko studierte in den 1950er Jahren an der philosophischen Fakultät der Lomonossow-Universität in Moskau (Abschluss 1959). 1974 promovierte sie zum Dr. phil an der Staatlichen Universität A. M. Gorki in Charkiw, wo sie ab 1977 als außerordentliche Professorin Philosophie lehrte.

In den 1970er und 1980er Jahren beschäftigte sich Lenina Bondarenko mit der Entwicklung von Bewusstsein und logischem Denken. Nach der Perestroika und der Unabhängigkeit der Ukraine verlagerte sie wie andere Dozent:innen am Charkiwer Lehrstuhl für Philosophie ihren Schwerpunkt auf die Vermittlung der Psychoanalyse und die Geschichte der nationalen psychoanalytischen Bewegung. Gemeinsam mit ihren Schülern A. Baschenow und S. Taglin veröffentlichte Bondarenko 1991 eine Sammlung von russischen Übersetzungen psychoanalytischer Texte.

Lenina Iwanowna Bondarenko beteiligte sich Anfang der 1990er Jahre am Aufbau der Charkiwer Regionalen Psychoanalytischen Gesellschaft [Харьковское Областное Психоаналитическое Общество (ХОПО)], die 1995 gegründet wurde. Außerdem war sie Präsidiumsmitglied der 1995 von Pawel S. Gurewitsch und anderen gegründeten Moskauer Interregionalen Psychoanalytischen Vereinigung [Московской Межрегиональной Психоаналитической Ассоциации]. Sie ist Mitautorin einer Geschichte der Psychoanalyse in der Ukraine (1996) und Verfasserin zahlreicher Artikel über Freudianismus, Neofreudianismus und die Analytische Psychologie C. G. Jungs.

Die „Charkiwer Gruppe“ der Schüler Bondarenkos betrachten C. G. Jung als religiösen Modernisierer - Gott, verstanden als kollektives Unbewusstes - und Vorreiter eines neuen, spirituellen Weges. In diesem Sinne äußerte sich auch Lenina Bondarenko in dem von ihr und Larisa Rese 1991 verfassten Symposiumsbeitrag Карл Юнг о духовности [Carl Jung über Spiritualität]. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- О соотношении материальной и идеальной деятельности в их историческом и индивидуальном становлении [Über das Verhältnis von materieller und ideeller Aktivität in ihrer historischen und individuellen Entwicklung]. Phil. Diss. Charkiw 1974

- Основные этапы становления сознания (логическое и историческое в генезисе сознания) [Die grundlegenden Phasen der Bewusstseinsbildung (Das Logische und das Historische in der Genesis des Bewusstseins)]. Kiew 1979

- У истоков логического мышления [Ursprünge des logischen Denkens]. Moskau 1985

- (mit С.А.Таглин und A.B. Баженов) (Hg) Психоанализ и культурология [(mit S.A.Taglin und A.B. Baschenow) (Hg.) Psychoanalyse und Kulturwissenschaft]. Charkiw 1991

- (und Лариса Резе) Карл Юнг о духовности [(und Larisa Rese) Carl Jung über Spiritualität]. Beitrag zum Symposium "Дух и космос: культура и наука на пути к нетрадиционному миропониманию“ [Geist und Kosmos: Kultur und Wissenschaft auf dem Weg zu einem unkonventionellen Weltverständnis]. Universität Charkiw, September 1992

- (mit И.И. Кутько und П.Т. Петрюк) История психоанализа в Украине [(mit I.I. Kutko und P.T. Petrjuk) Die Geschichte der Psychoanalyse in der Ukraine]. Charkiw 1996

- LITERATUR + LINKS

- Менжулин, Вадим Игоревич: Расколдовывая Юнга. От апологетики к критике [Menschulin, Wadim Igorewitsch: Jung entzaubern. Von der Apologetik zur Kritik]. Kiew 2002 (27.3.2025)

- Овчаренко, Виктор И.: Российские Психоаналитики [Owtscharenko, Viktor:: Russische Psychoanalytiker]. Russland 2000 (27.3.2025)

- Романов, Игорь Юрьевич, und Виталий Николаевич Лысогор: Первые шаги Харьковского областного психоаналитического общества [Romanow, Igor Jurjewitsch, und Witalij Nikolaewitsch Lysogor: Die Anfänge der Charkiwer Regionalen Psychoanalytischen Gesellschaft]. Charkiwer Psychoanalytische Gesellschaft (ХОП) (27.3.2025)

Therese Bondy geb. Stein (1908-1941)

Therese (Terezie) "Resa" (Réza) Bondy wurde in Bavorovice (Baurowitz, heute in Tschechien) geboren. Als sie 1932 am 5. Internationalen Kongress der Weltliga für Sexualreform auf sexualwissenschaftlicher Grundlage in Brno teilnahm, lernte sie den tschechischen Psychiater und Sexologen Hugo Bondy (1897-1939) kennen. Sie heirateten 1933 und bekamen zwei Kinder: Helena und Jan Leopold.

Resa Bondy war Gastmitglied der Prager Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft, die ab 1935 von Otto Fenichel geleitet wurde. Wie ihr Mann beteiligte sie sich an Ota Friedmanns tschechischer Übersetzung von Sigmund Freuds Vier Psychoanalytische Krankengeschichten, die 1936 in Prag unter dem Titel Psychoanalytike Chorobopisy erschien. Nach dem "Anschluss" Österreichs 1938 und dem deutschen Überfall auf die Tschechoslowakei im März 1939 verließen die meisten Mitglieder der Prager Arbeitsgemeinschaft das Land und gingen ins Exil. Die Kinderanalytikerin Dr. Therese Bondy gehörte mit Theodor Dosužkov, Steff Bornstein, Otto Brief und Marie Brief zu den wenigen, die in Prag blieben.

Hugo Bondy stellte zwar offiziell einen Antrag auf Ausreise, nahm sich dann aber 1939 in Prag das Leben. Therese Bondy und ihre Kinder wurden am 16. Oktober 1941 mit einem der ersten jüdischen Transporte von Prag nach Lódz deportiert und von dort weiter nach Auschwitz. Miroslav Borecký von der Česká Psychoanalytická Spolecnost zufolge wurde Theresa Bondyová 1941 im KZ Auschwitz ermordet. (Artikelanfang)

- LITERATUR + LINKS

- Benveniste, Daniel: Emanuel Windholz - The institute builder (Juli 1994). International Psychoanalysis (29.6.2020)

- Borecky, Miroslav: Czech Republic, and psychoanalysis. In E. Erwin (Hg.): The Freud Encyclopedia. Theory, Therapy, and Culture. New York; London 2002, 136-138

- Borecky, Miroslav: Ceská psychoanalýza (1999). Česká Psychoanalytická Spolecnost (2012 - inzwischen gelöscht)

- Dosužkov, Theodor: Die Psychoanalytische Bewegung in der Tschechoslowakei während des Krieges. Luzifer-Amor 35 (70), 2022, 38-40

- Fischer, Eugenia: Czechoslovakia. In P. Kutter (Hg.): Psychoanalysis International, Bd. 1. Stuttgart-Bad Cannstatt 1992, 34-49

- Giefer, Michael: Die Entwicklung der Psychoanalyse in der Tschechoslowakei von den Anfängen bis 1939. Luzifer-Amor 34 (68), 2021, 7-26

- Hermanns, Ludger M.: The Prague Psychoanalytic Study Group 1934-1938: Frances Deri, Annie Reich, Theodor Dozushkov, and Heinrich Löwenfeld. Contribution to a panel at the IPAC in Prag, 2013

- holocaust.cz (7.2.2018)

- Kitlitschko, Susanne (Reporter): The Prague Psychoanalytic Study Group 1933-1938: Frances Deri, Annie Reich, Theodor Dosužkov, and Heinrich Löwenfeld, and their contributions to psychoanalysis. IJP 94, 2013, 1196-1198 (IPAC Panel Report, Prag 2013) + pdf (23.2.2015)

- Mühlleitner, Elke: Ich - Fenichel. Das Leben eines Psychoanalytikers im 20. Jahrhundert. Wien 2008

- Seidl, Jan: Homosexualita v praxi a diskurzu trestního práva, medicíny a obcanské spolecnosti od vydání trestního zákona z roku 1852 do prijetí trestního zákona z roku 1961. Phil. Diss. Prag 2012

- Vondrácek, Vladimír: Konec vzpomínání. (1938-1945). Prag 1988

- Wikipedia: Hugo Bondy (23.2.2023)

Steff Bornstein (1893-1939)

Die Kinderanalytikerin Stefanie (Steff) Bornstein wurde am 12. März 1893* in Krakau als älteste Tochter der jüdischen Kaufleute Getzel und Gisella Bornstein geboren. Kurz nach der Geburt ihrer jüngeren Schwester Berta Bornstein zog die Familie nach Berlin. Steff Bornstein arbeitete als Buchhändlerin und Leiterin eines Kindererholungsheims und absolvierte bis 1926 vermutlich auch noch eine Ausbildung zur Kindergärtnerin am Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin.

Wie ihre Schwester begann sie Anfang der 1920er Jahre eine Ausbildung am Berliner Psychoanalytischen Institut (BPI). Steff Bornstein machte von 1924 bis 1930 eine Lehranalyse bei Josine Müller-Ebsen und wurde 1930 außerordentliches und 1932 ordentliches Mitglied der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft. Sie beteiligte sich regelmäßig an den Diskussionen der Pädagogischen Arbeitsgemeinschaft, die von 1931 bis 1932 unter der Leitung von Siegfried Bernfeld am BPI stattfanden, und stellte dort in ihrem Referat Die Psychologie des Erziehers den Fall einer neurotischen Erzieherin vor. Außerdem war sie von 1932 bis 1933 Dozentin am Sozialen Institut des Vereins Jugendheim in Charlottenburg. 1933 übernahm sie am BPI das Anfängerseminar für Pädagogen und gemeinsam mit Jeanne Lampl-de Groot das Fortgeschrittenenseminar. In dieser Zeit veröffentlichte sie mehrere Aufsätze, darunter eine Interpretation des Dornröschen-Motivs, das sie als Angst vor Menstruation und Defloration sowie vor einer die Sexualität verbietenden Mutter deutete.

Nach Hitlers Machtübernahme emigrierte Steff Bornstein 1933 nach Prag. Gemeinsam mit Frances Deri, Annie Reich und anderen organisierte sie den Aufbau der Prager Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft (Psychoanalitická skupina v Č.S.R.), die 1934 der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung (WPV) angeschlossen wurde. Im gleichen Jahr wurde Steff Bornstein als ordentliches Mitglied in die WPV übernommen. Sie war neben Otto Fenichel und Annie Reich Lehr- und Kontrollanalytikerin der Prager Arbeitsgemeinschaft, zu ihren Analysanden zählte unter anderen Ota Friedmann, der tschechische Übersetzer Sigmund Freuds.

Steff Bornstein spezialisierte sich auf die Kinderanalyse und baute in Prag die psychoanalytisch-pädagogische Ausbildung auf. Besonders gefragt waren ihre in der Prager Arbeitsgemeinschaft durchgeführten Seminare zu den Grundlagen der Kinderanalyse für Kindergärtnerinnen und Pädagogen. Außerdem hielt sie öffentliche Vorträge über Fragen der Kindererziehung, Störungen im Kindesalter und infantile Sexualität. 1937 referierte sie auf der Vierländertagung in Budapest über Mißverständnisse in der psychoanalytischen Pädagogik, zu deren typischen Fehlern sie die Angst vor negativen Gefühlen des Kindes zählte.

In den Jahren 1935 und 1936 bemühte sich Steff Bornstein um die Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis für Prag. Um die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft zu erlangen, heiratete sie 1936 pro forma den tschechisch-jüdischen Psychoanalytiker Emanuel Windholz, der 1938 in die USA emigrierte. Steff Bornstein-Windholzowa blieb auch nach dem Überfall der Deutschen auf die Tschechoslowakei in Prag und war die letzte Vorsitzende der Prager Arbeitsgemeinschaft. Möglicherweise hat sie sich noch um eine Ausreise in die USA bemüht. Sie war jedoch schwer krank und starb 1939 in Prag an einem Herzinfarkt. (Artikelanfang)

- *Archiv der Polizeidirektion Prag 1931-1940, Signatur B 2397/16, Karte 4859 (Ludwig-Körner 1999, 84)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- Zum Problem der narzißtischen Identifizierung. IZP 16, 1930, 400-416

- Traueransprache zum Tod von Josine Ebsen. In M. Eitingon et al.: Josine Müller zum Gedächtnis. Berlin 1931, 22-26

- Eine Kinderanalyse. Z psa Päd 7, 1933, 253-281 [A child analysis. Psa Quart 4, 1935, 190-225]

- Ein Beitrag zur Psychoanalyse des Pädagogen. Z psa Päd 7, 1933, 314-321

- Das Märchen von Dornröschen in psychoanalytischer Darstellung. Imago 19, 1933, 505-517

- Eine Technik der Kinderanalyse bei Kindern mit Lernhemmungen. Z psa Päd 8, 1934, 141-154

- Unbewußtes der Eltern in der Erziehung der Kinder. Z psa Päd 8, 1934, 353-362; Reprint in G. Bittner und W. Rehm (Hg.): Psychoanalyse und Erziehung: Ausgewählte Beiträge aus der Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik. Stuttgart 1964

- Mißverständnisse in der psychoanalytischen Pädagogik. Z psa Päd 11 (2), 1937, 81-101; Reprint in Bittner/Rehm 1964, 75-85

- LITERATUR + LINKS

- Benveniste, Daniel: Emanuel Windholz - The institute builder (Juli 1994). International Psychoanalysis (29.6.2020)

- Giefer, Michael: Die Entwicklung der Psychoanalyse in der Tschechoslowakei von den Anfängen bis 1939. Luzifer-Amor 34 (68), 2021, 7-26

- Hoffer, Wilhelm: Nachruf Steff Bornstein-Windholzowa. IZP 24 (4), 1939, 491

- Karpe, Richard: Prager Brief. Z psa Päd 8, 1934, 274

- Ludwig-Körner, Christiane: Wiederentdeckt - Psychoanalytikerinnen in Berlin. Gießen 1999; 2014

- Mühlleitner, Elke: Biographisches Lexikon der Psychoanalyse. Die Mitglieder der Psychologischen Mittwoch-Gesellschaft und der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung (1902-1938). Tübingen 1992

- Mühlleitner, Elke: Steff Bornstein, Otto Fenichel und die psychoanalytisch-pädagogische Ausbildung der Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft v. Č.S.R. (1933-1939). Luzifer-Amor 13 (25), 2000, 64-77

- Mühlleitner, Elke: Ich - Fenichel. Das Leben eines Psychoanalytikers im 20. Jahrhundert. Wien 2008

- Schröter, Michael: Psychoanalyse im Fortbildungsangebot für Sozialberufe, Berlin 1930-1933 (Verein Jugendheim). Luzifer-Amor 18 (35), 2005, 46-81

- Schröter, Michael: 129 dokumentierte Ausbildungskandidaten am Berliner Psychoanalytischen Institut 1924-1932: Tabelle. Luzifer-Amor 33 (66), 2020 (9.12.2020)

- Šebek, Michael: Wer war der Psychoanalytiker Emanuel Windholz (1903–1986)? Luzifer-Amor 34 (68), 2021, 27-52

- FOTO aus Giefer 2021, 15 (Ausschnitt); mit freundlicher Genehmigung von Michael Giefer

Marie Brief geb. Fischer (1906-1944)

Marie Brief wurde in Olmütz (tschechisch: Olomouc), damals Österreich-Ungarn, als die älteste Tochter von Joseph und Martha Fischer geboren. Sie war von Beruf Kindergärtnerin und verheiratet mit dem jüdischen Arzt und Psychoanalytiker Otto Brief (1891-1942), von dem ihre beiden Kinder Vera (*1928) und Felix (*1929) stammten. In den 1930er Jahren waren sie und Otto Brief, dessen Lehranalytiker Wilhelm Reich war, Gastmitglieder der von Otto Fenichel geleiteten Prager Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft.

Nachdem Wilhelm Reich und die mit Marie Brief persönlich bekannte Stefi Pedersen nach der Machtübernahme Hitlers 1933 nach Oslo emigriert waren, planten die Briefs ebenfalls eine Emigration nach Norwegen bzw. in die USA. Der Versuch scheiterte. Otto Brief wurde nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die deutsche Wehrmacht von der Prager Staatspolizei 1939 verhaftet und zunächst nach Sachsenhausen, dann 1940 nach Dachau und 1941 in das KZ Buchenwald deportiert, wo er mit Ernst Federn und Bruno Bettelheim eine psychoanalytische Gesprächsgruppe bildete. Oktober 1941 kam er nach Auschwitz und starb dort im Dezember 1942.

Marie Brief verließ vor März 1940 mit ihren beiden Kinder Olmütz vermutlich in Richtung Prag. Sie wurden am 4. September 1942 von Prag nach Theresienstadt deportiert und dann am 6. Oktober 1944 in das KZ Auschwitz, wo Marie Brief und ihre Kinder Vera und Felix gleich nach ihrer Ankunft ermordet wurden. (Artikelanfang)

- LITERATUR + LINKS

- Borecky, Miroslav: Czech Republic, and psychoanalysis. In E. Erwin (Hg.): The Freud Encyclopedia. Theory, Therapy, and Culture. New York; London 2002, 136-138

- Fischer, Eugenia: Czechoslovakia. In P. Kutter (Hg.): Psychoanalysis International, Bd.1. Stuttgart-Bad Cannstatt 1992, 34-49

- Geni (4.12.2015)

- Federn, Ernst: Ein Leben mit der Psychoanalyse. Von Wien über Buchenwald und die USA zurück nach Wien. Gießen 1999

- Kunstreich, Tjark: Remembering Dr. Otto Brief. In V. Blüml, L. Giorgi und D. Huppert (Hg.): Contemporary Perspectives on the Freudian Death Drive. In Theory, Clinical Practise and Culture. London; New York 2019

- Mühlleitner, Elke: Ich - Fenichel. Das Leben eines Psychoanalytikers im 20. Jahrhundert. Wien 2008

- Müller, Thomas: Von Charlottenburg zum Central Park West. Henry Lowenfeld und die Psychoanalyse in Berlin, Prag, New York. Frankfurt/M. 2000

- Yad Vashem: Marie Brief (10.9.2024)

- Yad Vashem: Otto Brief (10.9.2024)

- FOTO: Yad Vashem

Neda Bućan (1925-2003)

Die jugoslawische Kinderpsychiaterin und Psychoanalytikerin Neda Bućan wurde in Zagreb geboren als jüngste Tochter von Petar Bućan und Nika geb. Mijoč. Sie erhielt ihre psychoanalytische Ausbildung in den 1950/1960er Jahren bei Stjepan Betlheim, dem Pionier der kroatischen Psychoanalyse. 1967 ging sie in die USA, um am National Institute of Mental Health in Bethesda bei Washington zu studieren und am Mental Research Institute in Palo Alto eine Ausbildung zur Familienpsychotherapeutin zu absolvieren.

1971 kehrte sie nach Zagreb zurück, wo sie wie Maja Beck-Dvoržak, Duška Blažević und Eugenija Cividini-Stranić dem Team des psychoanalytisch orientierten Zentrums für psychische Gesundheit [Centra za mentalno zdravlje] angehörte, das 1988 in Department für Psychologische Medizin [Klinika za psihološku medicinu] umbenannt wurde. Ursprünglich vom Ansatz der systemischen Familientherapie der Palo-Alto-Gruppe ausgehend, wie sie auch von der italienischen Psychoanalytikerin Mara Selvini Palazzoli vertreten wurde, orientierte sie sich später an gruppenanalytischen Konzepten zur Familientherapie.

Neda Bućan war mit dem Psychiater Aleksandar Maletić verheiratet, einem Absolventen des William Alanson White Institute in New York und Anhänger der neofreudianischen Psychoanalyse. Gemeinsam mit ihrem Mann bildete Neda Bućan Maletić in Kroatien mehrere Generationen von Studierenden in Familienpsychotherapie aus, darunter die Kinderpsychiater:innen Staniša Nikolić und Vesna Vidović. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- (mit Stjepan Betlheim, Duška Blažević und Maja Beck-Dvoržak) Neuroze i njihovo liječenje [Neurosen und ihre Behandlung]. Belgrad; Zagreb 1963

- (und Maja Beck-Dvoržak) In memoriam Dr Stjepan Betlheim (1898-1970). Liječnički Vjesnik 93 (3), 1971, 395–396

- (mit Duška Blažević, Eugenija Cividini-Stranić, Eduard Klain und Staniša Nikolić) Dinamska psihologija i psihoterapija. Zagreb 1975

- LITERATUR + LINKS

- Bujas-Petković, Zorana: Povijesni osvrt na razvoj obiteljske terapije [Historischer Überblick über die Entwicklung der Familientherapie]. In M. Marangunić, S. Nikolić, V. Vidović, Z. Bujas-Petković: Obitelj - Podrška mentalnom zdravlju pojedinca. Zagreb 2008 + pdf (16.2.2023)

- Cividini-Stranić, Eugenija, et al.: La psicoanalisi in Jugoslavia. In A. M. Accerboni (Hg.): La Cultura psicoanalitica. Atti di Convegno Trieste 5-8 dicembre 1985. Pordenone 1987, 49-60

- Geni (16.2.2023)

- Klain, Eduard: Croatia. In Peter Kutter (Hg.); Psychoanalysis International, Bd. 2. Stuttgart-Bad Cannstatt 1992, 269-276

- Kulenović, Muradif: Neda Bućan ili ego psihologija. Psihoterapija 21 (1-2), 1991, 191-196

- Matić, Jasnica Klara: Where I gained the practical experience in the field of behavioral psychology that I used in my book. LinkedIn, 2.5.2020 (16.2.2023)

- Savelli, Mat: "Peace and happiness await us". Psychotherapy in Yugoslavia, 1945–85. History of the Human Sciences 31 (4), 2018, 38-57

- Socijalna psihijatrija 50 (2), 2022 (14.7.2023)

Eugenija Cividini-Stranić (1928-2011)

Die jugoslawische Neuropsychiaterin Eugenija Cividini-Stranić wurde in Belgrad geboren. Nach Beendigung ihres Medizinstudiums im Jahr 1953 arbeitete sie in der Psychiatrischen Klinik Vrapče und schloss 1958 ihre Spezialisierung als Nervenärztin ab. 1959 begann sie ihre Tätigkeit im Department für Psychotherapie der Neuropsychiatrischen Klinik in der Universität Zagreb [Psihoterapijski odjel Neuropsihijatrijske klinike] das von Stjepan Betlheim, dem Pionier der kroatischen Psychoanalyse, geleitet wurde. Da psychoanalytische Vereinigungen im sozialistischen Jugoslawien nicht zugelassen waren, führte Betlheim seit Ende der 1950er Jahre als Direktmitglied der IPA Lehranalysen mit seinen engsten Mitarbeiter:innen durch. Zu ihnen zählten Maja Beck-Dvoržak, Duška Blažević, Neda Bućan, Eugenija Cividini-Stranić und Eduard Klain, die nach Betlheims Tod dessen Werk in Kroatien fortsetzten.

1965 promovierte Eugenija Cividini-Stranić in Zagreb mit einer Arbeit über Graphismus und die Behandlung des Schreibkrampfs. Sie lehrte am Zentrum für psychische Gesundheit [Centar za mentalno zdravlje], das 1969 aus dem Department für Psychotherapie hervorgegangen war und eine zentrale Rolle bei der Ausbildung und Durchführung psychoanalytischer Psychotherapie spielte. Seit 1971 lehrte sie Medizinische Psychologie im Department für Psychiatrie mit Medizinischer Psychologie und Psychohygiene [Katedre za psihijatriju s medicinskom psihologijom i mentalnom higijenom] der Universität Zagreb. 1980 trat sie die Nachfolge Duška Blaževićs im Vorstand des Zentrum für psychische Gesundheit an, das sie bis zu ihrer Pensionierung 1987 leitete.

Eugenija Cividini-Stranićs Interesse galt besonders der Gruppenanalyse nach S. H. Foulkes. 1977 initiierte sie im Zentrum für psychische Gesundheit den ersten Workshop zu dieser Technik in Zagreb. Sie war Präsidentin der Sektion Psychotherapie in der Vereinigung kroatischer Ärzte und nach Duška Blaževićs Tod 1981 Chefredakteurin der psychoanalytisch orientierten Zeitschrift Psihoterapija. Seit 1999 war sie Direktmitglied der IPA. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- Patodinamika grafizma i liječenje grafospazma. Med. Diss. Zagreb 1965

- Gdje je danas grupna analiza? [Was ist Grppenanalyse heute?]. Psihoterapija 6 (2), 1976, 217–225

- Our first workshop in Zagreb, Yugoslavia. Group Analysis 11 (1), 1978, 78–81

- Destruktivna agresija u psihoterapiji psihosomatskih poremećaja / Destructive aggression in psychotherapy of psychosomatic disturbances (1986). Psihoterapija 30 (1), 2016, 17-26 (Reprint)

- (und Eduard Klain) Kontratransfer i interakcije u grupnoj psihoterapiji [Countertransference and interactions in group psychotheraphy]. Neuropsihijatrija 14 (1), 1966, 109-117

- (mit Duška Blažević, Eduard Klain, Staniša Nikolić und Neda Bućan) Dinamska psihologija i psihoterapija [Dynamische Psychologie und Psychotherapie]. Zagreb 1975

- (mit Duška Blažević und Maja Beck-Dvoržak) Medicinska psihologija [Medizinische Psychologie]. Zagreb 1979

- (und Eduard Klain) Grupna analiza i/ili psihoanaliza [Gruppenanalyse und/oder Psychoanalyse]. Psihijatrija Danas 11 (1), 1979, 101–112

- (und Eduard Klain) The development of group psychotherapy in Yugoslavia. Group 9 (4), 1985, 51-54

- (et al.) La psicoanalisi in Jugoslavia. In A. M. Accerboni (Hg.): La Cultura psicoanalitica. Atti di Convegno Trieste 5-8 dicembre 1985. Pordenone 1987, 49-60

- LITERATUR + LINKS

- Bull Int Psycho-Anal Assn 81, 2000, 410

- Dugački, Vladimir: Cividini-Stranić, Eugenija (1989). In Hrvatski biografski leksikon (20.1.2023)

- Klain, Eduard: Croatia. In Peter Kutter (Hg.); Psychoanalysis International, Bd. 2. Stuttgart-Bad Cannstatt 1992, 269-276

- Socijalna psihijatrija 50 (2), 2022 (14.7.2023)

- Vincent, Michel: Yougoslavie (ex-). In Dictionnaire international de la psychanalyse (2002). Hg. von A. de Mijolla. Paris 2005, 1923-1925 [International Dictionary of Psychoanalysis. Detroit u. a. 2005, 1884-1885]

- FOTO: Psihoterapija 30 (1), 2016, 17 (24.2.2023)

Michalina Fabian Roth geb. Endelmann (1900-1969)

Michalina "Micea" Endelman(n) wurde in Warschau als Tochter jüdischer Eltern, Sigmund Endelmann und Frieda Lurie, geboren. Sie studierte Medizin in Berlin, Wien und Paris, promovierte 1926 in Berlin zum Dr. med. und spezialisierte sich in der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik als Fachärztin für Psychiatrie. Gleichzeitig machte sie eine Ausbildung am Berliner Psychoanalytischen Institut, ihr Lehranalytiker war Otto Fenichel.

Nach der Trennung vom ihrem ersten Ehemann, dem polnischen Maler, Grafiker und Bühnenbildner Marcel Slodki (1892-1943), heiratete sie 1928 den Berliner Zahnmediziner Ewald Fabian (1885-1944). 1931 wurde ihr Sohn Thomas geboren. Fabian war Gründungsmitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands und Schriftführer des Vereins sozialistischer Ärzte und gab zusammen mit Ernst Simmel die Zeitschrift Der sozialistische Arzt heraus.

Als Hitler 1933 an die Macht kam, emigrierten die Fabians nach Prag. Michalina Fabian schloss sich der Prager Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft an und setzte 1935 ihre psychoanalytische Ausbildung bei Otto Fenichel fort. Nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die deutsche Wehrmacht 1939 floh die Familie zunächst nach Paris. Ewald Fabian setzte seine Flucht in die USA fort, Michalina Fabian folgte ihm 1940 mit ihrem Sohn nach New York.

In New York arbeitete Michalina Fabian am Hillside Hospital, bevor sie von 1944 bis 1949 als Psychiaterin und Lehranalytikerin an der Menninger Clinic in Topeka tätig war. Danach eröffnete sie in New York eine psychoanalytische Privatpraxis. Nach Ewald Fabians Tod heiratete sie den aus Berlin stammenden Künstler und Designer Harry Roth (Rothziegel) (1903-1976). 1952 kehrte sie an die Menninger Clinic in Topeka zurück, wo sie in der Topeka Psychoanalytic Society mehrere Ämter innehatte und 1964 zur Präsidentin gewählt wurde. Sie war außerdem für mehrere Institutionen als Beraterin und Dozentin tätig, darunter die Medical School of the University of Albany und die Chicago Medical School.

1968 zog das Ehepaar Roth nach Woodstock, New York, wo Michalina Roth ein Jahr später an Leberkrebs starb. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- [Slodki-Endelman, Michalina] Einfluß der meteorologischen Faktoren auf die Mortalität und Morbidität der Erkältungskrankheiten. Med. Diss. Berlin 1926

- A research evaluation of psychotherapy at the Menninger Clinic. Vortrag vor der Asociacion Psicoanalítica Mexicana 1957/58 (IJP 40, 1959, 257)

- LITERATUR

- Balán, Jorge: Cuentame tu vida. Una biografia colectiva del psicoanálisis argentino. Buenos Aires 1991

- Bull Am Psychoanal Assn 20:1964, 871

- Falk, Peter Hastings (Hg.): Who Was Who in American Art, 1564-1975. 400 years of artists in America, Bd. 3. Madison, Wis. 1999

- Geni (28.6.2022)

- Knapp, Hanna: Avantgarde und Psychoanalyse in Spanien. José Ortega y Gasset, Salvador Dalí, Rosa Chacel und ihre Rezeption der Theorien Sigmund Freuds. Hamburg 2008

- Menninger, Karl: In memoriam Michalina Fabian Roth, M.D. (1900-1969). Bull Menninger Clin 34 (1), 1970, 31-32

- Müller, Thomas: Von Charlottenburg zum Central Park West. Henry Lowenfeld und die Psychoanalyse in Berlin, Prag, New York. Frankfurt/M. 2000

- Schröter, Michael: 129 dokumentierte Ausbildungskandidaten am Berliner Psychoanalytischen Institut 1924-1932: Tabelle. Luzifer-Amor 33 (66), 2020 (1.12.2020)

- Wikipedia: Marcel Slodki; Ewald Fabian (28.6.2022)

- FOTO: Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (FamilySearch 28.6.2022)

Věra Fischelová geb. Vlková (1931-2020)

Die tschechische Psychiaterin und Psychoanalytikerin Věra Fischelová wurde in Prag geboren. Ihr Vater war Techniker und Unternehmer, ihre Mutter Sozialarbeiterin. Věra Fischelová studierte in den 1950er Jahren Medizin an der Karls-Universität in Prag und spezialisierte sich dann als Fachärztin für Psychiatrie. In den 1960er Jahren begann sie eine psychoanalytische Ausbildung, die im privaten Rahmen stattfand, da die Psychoanalyse in der ČSSR verboten war. Sie besuchte die Seminare von Theodor Dosužkov und ging zu Ladislav Haas und Otakar Kučera in die Analyse.

Während des Prager Frühlings 1968 arbeitete Věra Fischelová einige Monate in einem Wiener psychiatrischen Krankenhaus, kehrte aber nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die Warschauer Pakt-Truppen mit ihrem achtjährigen Sohn Dominik nach Prag zurück. In den folgenden Jahren arbeitete sie als Psychiaterin und leitete die Abteilung für Neurosen im Prager Psychiatrischen Forschungsinstitut [Výzkumný ústav psychiatrický]. Als Psychoanalytikerin konnte sie nur im Verborgenen tätig sein, offiziell war das erst wieder nach der Wende 1989 möglich.

Seit 1989 war Věra Fischelová Direktmitglied der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung und gehörte 1990 zu den Gründungsmitgliedern der Tschechischen Psychoanalytischen Gesellschaft [Česká Psychoanalytická Spolecnost ČPS]. Sie war Lehr- und Kontrollanalytikerin der ČPS und praktizierte als Psychoanalytikerin und Psychiaterin in Prag. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- Na objednávku o sobě [Über mich selbst]. Rev Psychoanal Psychoter 13 (2), 2011, 81-83

- (und T. Dostal) Vztah zivotních událostí k psychickým i somatickým onemocnĕním [Lebensereignisse und psychische und somatische Erkrankungen]. Ceskoslovenska psychiatrie 75 (2), 1979, 128-134

- (und Jiří Šimek) Zkusenosti s lécením psychosomatických nemocých ve skupinové psychoterapii [Erfahrungen mit der Gruppenpsychotherapie bei psychosomatischen Patienten]. Ceskoslovenska psychiatrie 77 (6), 1981, 407-413

- LITERATUR + LINKS

- Coudenhove-Kalergi, Barbara: Zuhause ist überall. Erinnerungen. Wien 2013

- Fischelová, Věra: Na objednávku o sobě [Über mich selbst]. Rev Psychoanal Psychoter 13 (2), 2011, 81-83

- Generace české psychoanalýzy (15.12.2023)

- Höschl, Cyril: PLB a PCP - harmonický pár v nejlepších letech. Bohnice 8 (7/8), 2009 (28.8.2020)

- Holub, David: Dr. Otakar Kučera (1906–1980). »Psychoanalytiker, sei das Salz der Erde!«. Luzfer-Amor 34 (68), 2021, 70-87

- Nationalbibliothek der Tschechischen Republik

- Rys, Eduard: Ladislav Haas – Ich baue hier wieder meine Insel… Luzifer Amor 35 (70), 2022, 67-88

- Sebek, Michael: Psychoanalyse in Tschechien. Äußere Realität und Verdrängung. Psyche 67 (3), 2013, 238-250

Eugenia Fischer geb. Dosužkov (*1935)

Eugenia Fischer wurde in Prag-Bohnice als jüngste Tochter von Theodor (Bohodar) Dosužkov und Věra Dorofejeva Dosużkova geboren. Ihre Eltern waren 1920 nach der Oktoberrevolution aus Russland emigriert und hatten sich in Prag als Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie etabliert. Die Familie überlebte die NS-Protektoratszeit von 1939 bis 1945, indem es Dosužkov und seiner Frau gelang, ihre jüdischen Wurzeln geheimzuhalten. Theodor Dosužkov war Mitglied der Prager Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft und der Gesellschaft für das Studium der Psychoanalyse, deren Neugründung er nach Kriegsende initiierte.

Eugenia Dosužková studierte von 1953 bis zur Promotion 1959 Medizin an der Karls-Universität in Prag. Von 1961 bis 1964 absolvierte sie ihre Facharztausbildung in der Psychiatrischen Klinik der Universität und war dort bis 1969 als Assistenzärztin tätig. Sie gehörte der von Dosužkov geleiteten inoffiziellen psychoanalytischen Arbeitsgruppe an und begann 1963 eine Lehranalyse bei Ladislav Haas, die sie nach dessen Emigration 1965 bei Otakar Kučera fortsetzte.

1963 trennte sie sich von ihrem ersten Mann Petr Lom, von dem ihre beiden Kinder Martin und Katerina stammen. Drei Jahre später heiratete sie ihren Kollegen, den Psychiater und Psychoanalytiker René Fischer (1932-2023), 1968 wurde ihr Sohn Philipp geboren. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Warschauer-Pakt-Truppen gelang es Eugenia und René Fischer 1969 mit ihren drei Kindern nach Westberlin zu emigrieren.

Eugenia Fischer absolvierte in den 1970er Jahren eine psychoanalytische Ausbildung am Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt und eröffnete 1972 eine Praxis als Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoanalyse in Liederbach bei Frankfurt. Von 1985 bis 2002 war sie am Institut für Analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie in Frankfurt tätig, unter anderem als langjähriges Mitglied des Ausbildungsausschusses. 1999 war sie Mitgründerin und bis 2006 Vorsitzende des Instituts für Analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie am Mainzer Psychoanalytischen Institut (MPI). Sie ist Mitglied der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) und Ehrenmitglied der 1990 gegründeten Tschechischen Psychoanalytischen Gesellschaft.

Eugenia Fischer veröffentlichte - meist gemeinsam mit René Fischer - mehrere Arbeiten zur Geschichte der Psychoanalyse in der Tschechoslowakei und in Russland. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- Geschichte der Psychoanalyse in der Tschechoslowakei. Sigmund Freud House Bulletin 14 (1), 1990, 34-44

- Czechoslovakia. In P. Kutter (Hg.): Psychoanalysis International, Bd. 1. Stuttgart-Bad 1992, 34-49

- Leben und Werk von Nikolaj Jegrafowitsch Ossipow. Luzifer-Amor 8 (16), 1995, 77-86

- MUDr Theodor (Bohodar) Dosužkov. Rev Psychoanal Psychoter 9, 2007, 71-74

- Theodor (Bohodar) Dosužkov. Luzifer-Amor 34 (68), 2021, 54-69

- (und René Fischer) Psychoanalyse in Rußland. In Die Psychologie des 20. Jahrhunderts III: Freud und die Folgen (2). Zürich 1977, 122-124

- (und René Fischer) Geschichte der Psychoanalyse in Rußland. Z psychoanal Theorie Praxis 11, 1996, 357-374

- (und René Fischer) Russia (after the ending of dictatorship). In P. Kutter (Hg.): Psychoanalysis International, Bd. 2: America, Asia, Australia. Further European countries. Stuttgart-Bad Cannstatt 1995, 345-350

- (und René Fischer) Nikolaj J. Ossipow. Le premier émigré politique dans l'histoire de la psychanalyse et sa correspondance avec Sigmund Freud pendant son exil à Prague. Topique Nr. 80, 2002, 117-123

- (und René Fischer) Dosuzkov, Theodor. In Dictionnaire international de la psychanalyse (2002). Hg. von A. de Mijolla. Paris 2005, 495f [International Dictionary of Psychoanalysis. Detroit u. a. 2005, 432-433]

- (mit René Fischer und Hans-Heinrich Otto) Von der Rhein-Main-Neckar-Gruppe über die Frankfurter Psychoanalytische Vereinigung zum Frankfurter Psychoanalytischen Institut. Eine Chronologie. In T. Plänkers et al. (Hg.): Psychoanalyse in Frankfurt. Tübingen 1996, 450-460

- (et al.) (Hg.): Sigmund Freud und Nikolaj J. Ossipow: Briefwechsel 1921-1929. Frankfurt/M. 2009

- LITERATUR + LINKS

- Borecky, Miroslav: Czech Republic, and psychoanalysis. In E. Erwin (Hg.): The Freud Encyclopedia. Theory, Therapy, and Culture. New York; London 2002, 136-138

- FAZ, Februar 2023: Traueranzeigen René Fischer (23.2.2023)

- Fischer, Eugenia: Czechoslovakia. In P. Kutter (Hg.): Psychoanalysis International, Bd. 1. Stuttgart-Bad Cannstatt 1992, 34-49

- Fischer, Eugenia: "Falls das Institut auf dem Mond gewesen wäre, hätten wir es auch dahin geschafft". Mein Leben und Wirken in zwei Systemen. In L. M. Hermanns (Hg.): Psychoanalyse in Selbstdarstellungen, Bd. XIV. Frankfurt/M. 2023, 11-32

- Holub, David: Dr. Otakar Kučera (1906–1980). Luzifer-Amor 34 (68), 2021, 70-87

- Plänkers, Thomas, et al. (Hg.): Psychoanalyse in Frankfurt am Main. Zerstörte Anfänge - Wiederannäherung - Entwicklungen. Tübingen 1996

- Rev psychoanal psychoter 2007, 80: O autorech

- Sebek, Michael: Von Freiberg bis zum Prager Frühling. Die Entwicklung der Psychoanalyse in der Tschechoslowakei. In C. Tögel und J. Frommer (Hg.): Psychotherapie und Psychoanalyse in Osteuropa. Uchtspringe 2003, 87-96 + pdf (17.11.2015)

Elisabeth Gerö-Heymann (1903-2009)

Elisabeth (Liselotte) "Lilo" Heymann wurde als Tochter des jüdischen Facharztes für Geburtshilfe Felix Heymann in Berlin geboren, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbrachte. 1919 folgte sie ihrem älteren Bruder zum Studium nach Heidelberg, kehrte aber nach einem Semester aus Heimweh wieder nach Berlin zurück und absolvierte dort eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin. Als sie ihren Mann, den aus Ungarn stammenden Arzt und Psychologen György (Georg) Gerö (1901-1993), kennenlernte, machte dieser gerade seine psychoanalytische Ausbildung in Berlin. Bevor sie 1930 heirateten, bestand Gerö darauf, dass sie sich ebenfalls einer Analyse unterzog. Die Ehe scheiterte, aber Elisabeth Gerö-Heymann hatte ihre Berufung gefunden.

Sie begann kurz vor der Machtübernahme Hitlers eine Lehranalyse bei Frances Deri in Berlin. Wie diese emigrierte sie 1933 nach Prag und beteiligte sich am Aufbau der Prager Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft, während Georg Gerö Wilhelm Reich nach Skandinavien folgte. Als Frances Deri 1936 in die USA ging, setzte Lilo Gerö-Heymann ihre Lehranalyse bei dem Freudomarxisten Otto Fenichel fort, der 1935 die Leitung der Prager Arbeitsgemeinschaft übernommen hatte. Nach der Vorstellung einer Fallanalyse und einem Referat über Anna Freuds Das Ich und die Abwehrmechanismen praktizierte sie als Psychoanalytikerin in Prag.

Nach dem deutschen Überfall auf die Tschechoslowakei, konnte Lilo Gerö-Heymann 1939 als eine der letzten der Prager Gruppe nach England fliehen. In London setzte sie ihre Ausbildung bei Anna Freud fort und wurde Mitglied der British Psycho-Analytical Society. Während ihrer Tätigkeit an der Hampstead Child Clinic stellte sie fest, dass ihr die Kinderanalyse nicht lag, und widmete sich fortan der Analyse von Erwachsenen in ihrer Londoner Privatpraxis.

1947 zog sie in die USA und ließ sich als Psychoanalytikerin in New York City nieder. Da sie keine Ärztin war, konnte sie nicht Mitglied der medizinisch ausgerichteten New York Psychoanalytic Society werden und trat daher der New York Society of Freudian Psychologists – später New York Freudian Society (NYFS) – bei, einer Institution für "Laienanalytiker:innen". Elizabeth Gero-Heymann wurde Lehranalytikerin der NYFS und war noch mit 87 Jahren Vizepräsidentin dieser Gesellschaft. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- Psychoanalytische Gespräche mit einem kleinen Kind. Z psychoanal Päd 8, 1934, 96-108

- A short communication on a traumatic episode in a child of two years and seven months. Psa Study Child 10, 1955, 376-380

- LITERATUR + LINKS

- Adams-Silvan, Abby: The psychoanalytic century. A biographical sketch of Elizabeth Gero-Heymann. Based on interviews with Elisabeth Gerö-Heymann. IPA Newsletter 9 (2) 2000: Teil 1; 10 (1) 2001: Teil 2

- Geni (4.5.2021)

- LSR-Projekt (3.4.2012)

- Ludwig-Körner, Christiane: Wiederentdeckt - Psychoanalytikerinnen in Berlin. Gießen 1999; 2014

- New York Times, Mar. 12/13, 2009 (27.10.2023)

- Mühlleitner, Elke: Ich - Fenichel. Das Leben eines Psychoanalytikers im 20. Jahrhundert. Wien 2008

- Visual History Archive Online: Elizabeth Gero-Heymann. USC Shoah Foundation (28.1.2021)

- FOTO: USC Shoah Foundation

Marie Hošková geb. Kaplanová (1954-2015)

Die tschechische Psychologin und Psychoanalytikerin Marie Hošková wuchs als ältestes von zehn Kindern in einer katholischen Familie in der ČSSR auf. Ihre Mutter Marie Kaplanová, geb. Svobodová, arbeitete als Auslandskorrespondentin und war später christdemokratische Parlamentsabgeordnete, ihr Vater Jiří Kaplan war Angestellter am Zentrum für wissenschaftliche, technische und wirtschaftliche Information in Prag. Beide Eltern waren während des kommunistischen Regimes in der kirchlichen Untergrundarbeit und danach in der Gemeinschaft von Taizé aktiv.

Marie "Maryška" Kaplanová studierte von 1973 bis 1978 Psychologie an der Karls-Universität in Prag und wurde 1984 promoviert. 1977 heiratete sie den Musiker Jiří Hošek (*1955), der aus einer tschechisch-jüdischen Künstlerfamilie stammt. Sie bekamen zwei Töchter: Dominika und Natálie.

Ihre psychotherapeutische Ausbildung erhielt Marie Hošková von 1982 bis 1987 bei SUR, einem informellen Ausbildungssystem für Gruppenpsychotherapie, aus dem 1999 das offizielle SUR-Institut hervorging. Ihre Ausbildung zur Psychoanalytikerin, die während der Zeit des Kommunismus nur im Verborgenen stattfinden konnte, unternahm sie von 1981 bis 1999, u. a. bei Věra Fischelova. Eine Ausbildung in Gruppenanalyse absolvierte sie von 1994 bis 2001 beim Institut für Gruppenanalyse (IGA) in Kopenhagen.

Sie war Mitglied und Lehranalytikerin der Tschechischen Psychoanalytischen Gesellschaft [Česká psychoanalytická spolecnost ČPS]. Anfang der 1990er Jahre zählte sie zu den Gründungsmitgliedern der Tschechischen Gesellschaft für Psychoanalytische Psychotherapie [Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii ČSPAP], wo sie Lehranalytikerin und Supervisorin war und zwischen 1996 und 2002 die Ausbildung in Einzel- und Gruppenanalyse leitete. Neben ihrer psychoanalytischen Privatpraxis hielt sie Vorträge und Vorlesungen an diversen Ausbildungsinstituten und pflegte den Kontakt mit psychoanalytischen und psychotherapeutischen Organisationen weltweit. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- Psychoanalytické interview a jeho přenosové a protipřenosové aspekty [Psychoanalytisches Interview und seine Übertragungs- und Gegenübertragungsaspekte]. Rev psychoanal Psychoter 1 (2), 1999, 9-10

- Vnější realita v kontextu psychoanalytického procesu [Äußere Realität im Kontext des psychoanalytischen Prozesses]. Rev psychoanal psychoter 5 (1), 2003, 22-26

- Psychoanalytický proces jako koncept [Psychoanalytischer Prozess als Konzept]. Rev psychoanal Psychoter 10 (1), 2008, 4-11

- Mlčení v psychoanalýze [Schweigen in der Psychoanalyse]. Rev psychoanal Psychoter 17 (2), 2015, 87-92

- Proč by se měli skupiny bát její členové? [Warum sollte die Gruppe Angst vor ihren Mitgliedern haben?]. Rev psychoanal Psychoter 18 (1), 2016, 17-26

- Neutralita, abstinence a terapeutická aliance [Neutralität, Abstinenz und therapeutisches Bündnis]. Rev psychoanal Psychoter 18 (1), 2016, 114-121

- LITERATUR + LINKS

- Albus, Michael: Gespräch mit Jiří Kaplan. Ost-West Europäische Perspektiven 2, 2009 (2.12.2021)

- ČSPAP, 28.5.2012 (2.12.2021)

- Hošková-Weissová, Helga: Nikdo nás nečekal. Vzpomínky malířky, která přežila holocaust. Brně 2020

- Junová, Hana: Rozloučení s PhDr. Marií Hoškovou [Farewell to PhDr. Marie Hošková]. Psychoterapie 9 (3), 2015, 198

- MyHeritage (2.12.2021)

- SUR (28.4.2025)

- Vrba, Luděk: Za Marií Hoškovou. Rev psychoanal Psychoter 17B (2), 2015, 7-8

- Wikipedia: Jiří Hošek; Marie Kaplanová (2.12.2021)

- Znovu za PhDr. Marií Hoškovou. Rev psychoanal Psychoter 18 (1), 2016, 103-112

- FOTO: ČSPAP (2.12.2021)

Milica Jojić-Milenković (1928-2008)

Die jugoslawische Psychiaterin und Psychoanalytikerin Milica Jojić-Milenković wurde in Peć in Montenegro als eines von fünf Kindern geboren. Ihr Vater war nach dem Ersten Weltkrieg Parlamentsabgeordneter und Direktor des Gymnasiums in Peć. Während des Zweiten Weltkriegs war er in einem italienischen Gefängnis interniert und wurde 1945 als Kollaborateur erschossen. Ihre Mutter war Erzieherin an der Mädchenschule Instituta Kralj Nikola in Cetinje. Milica Jojić-Milenković studierte Medizin an der Universität Belgrad und spezialisierte sich in der Psychiatrie. Ihre Doktorarbeit mit dem Thema Psihodinamika bračnih odnosa [Psychodynamik in der Ehe] wurde 1972 in Belgrad nicht angenommen, weil sie keine quantitativen Untersuchungen enthielt.

Ihr Lehranalytiker war der Kinderpsychiater Vojin Matić, der von 1953 bis 1963 das Medizinisch-pädagogische Beratungszentrum [Medicinsko-pedagoškog savetovališta] in Belgrad leitete, wo Milica Jojić-Milenković psychoanalytische Psychotherapie mit Kindern und Eltern durchführte. Nach Auflösung des Beratungszentrums im Jahr 1963 wurde sie Leiterin der Abteilung für Psychosen am Institut für psychische Gesundheit [Zavod za mentalno zdravlje] und gründete dort 1965 die erste Ehe- und Familienberatungsstelle in Serbien. Außerdem lehrte sie Allgemeine Psychopathologie an der Philosophischen Fakultät der Universität Belgrad.

1990 gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern der von Tamara Štajner-Popović initiierten Belgrader Gesellschaft zur Entwicklung der Psychoanalyse [Beogradsko društvo za razvoj psihoanalize], aus der 1996 die Belgrader IPA-Studiengruppe [Beogradske psihoanalitičke studijske grupe] und 2003 die Belgrade Psychoanalytical Society [Beogradsko psihoanalitičko društvo] hervorging. Milica Jojić-Milenković wurde 1999 Direktmitglied der IPA und war als Lehranalytikerin und Supervisorin tätig. Sie leitete auch die Ausbildung in psychoanalytischer Gruppentherapie in Podgorica, Montenegro. Schwerpunkte ihrer Veröffentlichungen bildeten Eheprobleme und Drogenabhängigkeit. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- Agresivnost u braku i porodici [Aggression in Ehe und Familie]. In M. Milosavljević (Hg.): Porodično nasilje i savremeno društvo. Belgrad 1997, 131-137

- (und Zdenka Aleksić) Ličnost i narkomanija [Persönlichkeit und Drogenabhängigkeit]. Belgrad 1970

- (mit Miroslav Antonijevic, Jovan Bukelic, Ljubo Mirevic, Slavica Moric Petrovic, und Zdenka Aleksic) Narkomanije mladih [Drogenabhängigkeit von Jugendlichen]. Belgrad 1971

- (mit Slavka Moric-Petrovic und Milica Marinkov) Mentalno-higijenski problemi dece evakuisane posle katastrofalnog zemljotresa u Skoplju [Mental hygiene problems of children evacuated after catastrophic earthquake in Skopje]. Anali Zavoda Za Mentalno Zdravlje 4 (1), 1972, 53–64

- (mit Tomislav Melcer und Marko Munjiza) Pokušaj bolje da razumeš sebe. Kako uspešnije i srećnije živeti [Versuchen Sie sich selbst besser zu verstehen. Wie Sie erfolgreicher und glücklicher leben können]. Belgrad 2004

- LITERATUR + LINKS

- Kordić, Boris: Historija psihoanalize u srbiji u XX veku [History of psychoanalysis in Serbia in the twentieth century]. Engrami 33 (1), 2011, 93-105 (8.2.2023)

- Kostić, Andela: Život i rad psihoanalitičara Vojina Matića. AnimaPlus Blog, 23.11.2019 (8.2.2023)

- Psychoanalytical Society of Serbia (PSS) (8.2.2023)

- FOTO: Prominent Women Pioneers at the IPA (29.3.2023)

Hana Junová geb. Smržová (1937-2021)

Die tschechische Psychoanalytikerin Hana Junová wurde in Prag geboren als Tochter des Ingenieurs und Filmemachers Karel Smrž und der Kinderpsychologin Anna Vohryzková, die aus einer jüdischen Familie stammte. Hana Junová studierte von 1955 bis 1960 Psychologie an der Karls-Universität in Prag und promovierte 1968. Während ihres Studiums heiratete sie den Kernphysiker Jaromír "Mirek" Jun, aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor: Michal, Jan und Markéta.

1961 begann sie ihre Tätigkeit als Psychotherapeutin im Rehabilitationszentrum für Neurotiker in Lobeč, einer Dependance der Prager Psychiatrischen Universitätsklinik, wo psychisch Kranke sechs Wochen lang kostenlos behandelt wurden. Praktiziert wurde die von dem Psychiater Ferdinand Knobloch entwickelte Integrative Psychotherapie, eine Kombination der in der ČSSR geächteten Psychoanalyse mit lerntheoretischen und ethologischen Ansätzen. Von Knobloch übernahm Hana Junová das Konzept der Psychogymnastik, eine nonverbale psychotherapeutische Methode, die auf Pantomime basiert und die sie grundlegend weiterentwickelte.

In den 1960er Jahren unternahm Hana Junová Weiterbildungen in Gruppenpsychotherapie bei Knobloch und in Konzentrativer Bewegungstherapie bei Helmuth Stolze in Lindau. Sie begann in Prag eine damals illegale psychoanalytische Ausbildung mit einer Analyse bei Ladislav Haas, die sie, nachdem dieser 1965 nach London emigriert war, bei Otakar Kučera fortsetzte. Zur Supervision war sie bei Theodor Dosužkov. 1973 schloss sie ihre Lehranalyse ab und wurde Direktmitglied der International Psychoanalytical Association (IPA).

Zurück von einem einjährigen Aufenthalt in der Türkei, arbeitete Hana Junová ab 1969 in der psychotherapeutischen Tagesklinik Horní Palata, die Ferdinand Knobloch nach dem Vorbild von Lobeč in Prag gegründet hatte. Sie leitete Ausbildungskurse in Gruppenpsychotherapie, u. a. im Rahmen von SUR, und in nonverbaler Therapie. Als Psychoanalytikerin konnte sie bis 1989 nur verdeckt arbeiten. Nach der "Samtenen Revolution" war sie bis 1998 Assistenzprofessorin am psychologischen Institut der Karls-Universität und lehrte dort auch am Institut für Medizinische Psychologie. Außerdem unterrichtete sie in der Abteilung für nonverbales Theater an der Prager Akademie der Musischen Künste.

Nach ihrer Pensionierung befasste sich Hana Junová besonders mit Fragen der Ethik in der Psychologie. (Artikelanfang)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- Niewerbalne zachowanie sie i jego wykorzystanie w psychoterapii [Nonverbales Verhalten in der Psychotherapie]. Psychoterapia 13, 1975, 3-43

- Psychogymnastika. Kosmonosy 1981

- Psychogymnastik in der stationären Gruppenpsychotherapie. Psychiatrie, Neurologie und medizinische Psychologie 31 (7), 1979, 421-428

- MUDr. Zdeněk Mrázek. Rev psychoanal Psychoter 11 (1), 2009, 57-60

- Psychologové v Evropě a jejich etika [Psychologen in Europa und ihre Ethik]. Psychoterapie 4 (2), 2010, 132-134

- Mé osobní etické otazníky [Meine persönlichen ethischen Fragen]. Psychoterapie 6 (2), 2012, 128-129

- (mit Ferdinand Knobloch, M. Petrusová et al.) Psychogymnastika jako prostředek diagnostiky osobnosti a přeučování mezilidských vztahů [Psychogymnastik als Mittel zur Persönlichkeitsdiagnostik und zur Veränderung zwischenmenschlicher Beziehungen]. Československá psychologie 2 (8), 1964, 113-120

- (und Ferdinand Knobloch) Psychogymnastik als eine Methode der Psychotherapie. Praxis der Psychotherapie 11 (2), 1966, 63-76

- (und Pavla Císařová) Etika v evropské a české psychologii [Ethik in der europäischen und tschechischen Psychologie]. Psychologie dnes 8 (1), 2002, 4-5

- LITERATUR + LINKS

- Česká asociace psychoterapii (10.9.2024)

- Interview mit Hana Junová (2018). Česká asociace psychoterapii (7.7.2020 - inzwischen gelöscht)

- Jakubu, Jirí: Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Zdenek Mrázek, Hana Junová und das Phänomen Lobec - Horní Palata. Luzifer-Amor 35 (70), 2022, 119–144

- Kopřivová, Marie, und Ivana Růžičková: PhDr. Hana Junová. Rev psychoanal psychoter 13 (1), 2011, 55-58

- Paměť národa / Memory of Nations: PhDr. Hana Junová, roz. Smržová (9.11.2021)

- Schöfer, Elena: Der Kranke, die Gruppe und das Kollektiv. Zeit, 26.9.1969

- Wikipedia (29.4.2025)

- FOTO: Česká asociace psychoterapii

Marietta Karpe geb. Eidlitz (1912-2009)

Marie "Marietta" Caroline Eidlitz wurde in Prag* geboren als Tochter von Friedrich und Ida Eidlitz, geb. Schlosser. Ihr Vater war Jurist und Vorstandsmitglied der Zionistischen Kultusgemeinde in Pilsen. Marietta Eidlitz besuchte bis 1930 das Mädchengymnasium in Pilsen und studierte danach Rechtswissenschaften in Prag, wo sie sich dem zionistischen Wanderbund "Blau-Weiss" anschloss. Ihr 1930 publizierter Jugendroman Die Seele des André Garaine wurde von den Nationalsozialisten in die "Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums" aufgenommen.

1931 heiratete sie den Prager Kinderarzt Richard Karpe (1898-1981). Beide schlossen sich der von Franziska Deri und ab 1935 von Otto Fenichel geleiteten Prager Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft an, Richard Karpe als analysierender Ausbildungskandidat und Schriftführer, Marietta Karpe als Ausbildungskandidatin bzw. Gast. 1935 hielt sie dort einen Vortrag über den tschechischen Karikaturisten Dr. Desiderius (i. e. Hugo Böttinger). Im gleichen Jahr begann sie mit einer Übersetzung von Sigmund Freuds Vorlesungen ins Tschechische.

Kurz vor der Besetzung Prags durch die deutsche Wehrmacht gelang Marietta und Richard Karpe 1939 die Flucht in die USA. Sie ließen sich zunächst in Boston, Massachusetts, nieder, dann ab 1942 in Hartford, Connecticut, wo ihre drei Töchter Dora (Dvora), Barbara und Jane geboren wurden. Richard Karpe etablierte sich als Psychoanalytiker und war Mitglied der Boston Psychoanalytic Society und der Western New England Psychoanalytic Society.

Marietta Karpe besuchte das Smith College für Frauen in Northampton und graduierte dort 1941 mit dem Master of Social Work. Ihre Abschlussarbeit über Widerstand und Angst bei Abbruch der Erziehungsberatung basierte auf ihren Feldstudien in der Worcester Child Guidance Clinic. Sie arbeitete in Kinder- und Familienberatungsstellen und in der Besserungsanstalt für Frauen in Framingham, Massachusetts, bevor sie 1962 ihre langjährige Tätigkeit als psychiatrische Sozialarbeiterin in der Child Guidance Clinic in New Britain, Hartford County, begann. 1980 übersiedelten die Karpes nach Coventry, Connecticut, wo Marietta Karpe im Alter von 97 Jahren starb.

Marietta Karpe interessierte sich besonders für Theater und Literatur und veröffentlichte zwei Aufsätze, in denen sie eine psychoanalytische Interpretation der Figuren "Peter Pan" und (gemeinsam mit Richard Karpe) "Mary Rose" von James Matthew Barrie unternahm. (Artikelanfang)

- *Archiv der Stadt Pilsen (Hall 2019, 8)

- SCHRIFTEN (Auswahl)

- (Eidlitz, Marietta) Die Seele des André Garaine. Die Geschichte einer Jugend. Wien; Leipzig 1930

- Psychoanalytisches über den tschechischen Karikaturisten Dr. Desiderius. Vortrag, Psychoanalytische Arbeitsgemeinschaft in Prag, 11.11.1935

- Resistance and anxiety as factors in the discontinuance of child guidance treatment. Smith College Studies in Social Work 12 (4), 1942, 374-414

- The origins of Peter Pan. Psychoanalytic Rev 43, 1956, 104-110

- (und Richard Karpe) The meaning of Barrie's "Mary Rose". IJP 38, 1957, 408-411

- (und Richard Karpe) The significance of Freud's trip to Orvieto. Israel Annals of Psychiatry & Related Disciplines 17(1), 1979, 3-20

- LITERATUR + LINKS

- Benveniste, Daniel: Emanuel Windholz - The institute builder (Juli 1994). International Psychoanalysis (29.6.2020)

- Geni (3.12.2015)

- Hall, Murray G.: Die Seele des André Garaine von Marietta Eidlitz. Ein deutscher Jugendroman im Zeitalter der Psychoanalyse. libri liberorum. Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendliteraturforschung 20 (52-53), 2019, 7-19 (18.12.2023)

- Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft: 18. bis 20. Jahrhundert, Bd. 1. Hg. von der Österreichischen Nationalbibliothek. München 2002

- Hartford Courant, 8.10.1962, 42 (19.12.2023)

- Hermanns, Ludger M.: The Prague Psychoanalytic Study Group 1934-1938: Frances Deri, Annie Reich, Theodor Dosužkov, and Heinrich Löwenfeld. Contribution to a panel at the IPAC in Prag, 2013

- IZP 22 (2), 1936, 292

- Mühlleitner, Elke: Ich - Fenichel. Das Leben eines Psychoanalytikers im 20. Jahrhundert. Wien 2008

- Obituary Marietta C. Karpe. Journal Inquirer, Sept. 2009 (3.12.2015)

- Verbrannte und Verbannte (16.12.2016)

- Smith, Margaret: The Holocaust: Dvora Caspi of Shrewsbury shares her family's story. Worcester Magazine, 12.7.2023 (18.12.2023 - inzwischen wurden die Fotos gelöscht)

- FOTO: Geni

Ludwika Karpińska (1872-1937)

Die Psychologin Ludwika Karpińska bzw. Luise von Karpinska zählt zu den Pionier:innen der polnischen Psychoanalyse. Sie wurde in eine katholische Familie in Warschau (oder Płock) geboren als jüngste Tochter von Nestor Kazimierz Karpiński und Katarzyny Fery. Nach dem Abitur 1892 arbeitete sie in Warschau als Hauslehrerin und hörte während dieser Zeit Vorlesungen an der Fliegenden Universität [Uniwersytecie Latajacym], einer geheimen Hochschule für Frauen. 1897 begann sie in Berlin ein Studium an der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität. Ihr Interesse galt besonders der experimentellen Psychologie.

1899 musste Karpińska wegen finanzieller Schwierigkeiten nach Warschau zurückkehren, wo sie als Lehrerin arbeitete, bis sie 1907 ihr Psychologiestudium an der Universität Zürich fortsetzen konnte. Sie besuchte die Psychoanalyse-Vorlesungen von Eugen Bleuler und Carl Gustav Jung in der psychiatrischen Universitätsklinik Burghölzli und beteiligte sich an Jungs Assoziationsexperimenten. 1910 promovierte sie über das Thema Experimentelle Beiträge zur Analyse der Tiefenwahrnehmung.